いやいや、昨日のワールドシリーズを最初から最後まで見られた方、いらっしゃいますか?

すごい歴史に刻む名試合でした・・・・ (見終わった後は疲労感がすごかった)

私ヒロは、TVの画面に釘付けでした。

この日のために、日曜なのに早起きして、天気が良かったので朝活でいろんなことをした後に、TV画面に約6時間釘付け。

試合展開があまりにも目まぐるしいものだから、WCにも2回くらいしか行けず、午前中の用事もそっちのけで家族からも大ブーイング。。。

でも、それでも、この試合は見る価値がありました。

本当に熱く、楽しかった。

メジャーリーグの底力を見せつけられた、そんな試合でした。

昨日、早速この試合の立役者、ドジャースのエース山本由伸投手について、ブログ記事を綴っております。

よかったら、関連記事をごらんください。👇👇👇

そこで、思ったのです。

あの緊張する場面で、なぜあそこまで、山本投手は大活躍できたのか?と。

私の性格上、疑問に思ったことはすぐに調べないと気がすまないので、早速、「山本投手の活躍に隠されたエピソード」を調べた結果、ある人物の名前が浮上しました。

その人物が、矢田修氏です。

山本投手が第7戦の延長11回、5-4の劇的勝利で連覇を決め、シリーズMVPを獲得したニュースは皆さまもご覧になったかもしれません。

終盤での粘投、9回の同点弾、そして延長での決勝弾というドラマの最中、中0日の登板を含むタフな投球ができた背景には、単なる筋力強化ではない「身体の整え方」の哲学がありました。

どのような方なのかは、後ほどじっくり説明させていただきます。

ということで、今回の記事は、

ドジャースのワールドシリーズ連覇(2025年)という歴史的偉業の「表」と「裏」を、山本由伸投手と、その身体づくりを長年支えてきたトレーニングアドバイザー・矢田修(やた・おさむ)氏の視点から、丁寧に掘り下げます。

さらに、いよいよ、11月に入り、マラソンシーズンに入っていきます。

私ヒロも、桜島ランニングマラソンや鹿児島マラソンに出場予定です 👇👇👇

マラソンやランニングに最適なトレーニング方法についても、大変参考になることが多いので、ぜひ参考にされていただければと思います。

補足

※本記事では報道・インタビュー等の公開情報をもとに整理しています。個別のトレーニング内容は一般向けに全公開されていない点もあり、実践する際は必ずご自身の体調・環境に合わせて安全第一でお願いします。

また、本記事には、矢田修氏が行っている特定のトレーニング方法やエクササイズを紹介しておりますが、私個人が推奨しているわけではありません。トレーニング方法として、このようなものが世間で知られているというという見地から、当ブログをご覧いただければ幸いです。

はじめに—“鍛える”から“整える”へ

近年のスポーツは、重いウエイトを扱う筋力トレーニングが花形に見えがちです。

ところが山本投手は、脱力・重心・姿勢・呼吸といった「体の使い方」を徹底的に見直すことで、球速・スタミナ・回復力を高次に両立させてきました。

その根底にあるのが、矢田修氏が提唱・指導してきた“身体を整える”アプローチです。

「正しく立つ」から始まり、体幹の安定・連動・呼吸の質に至るまで、地味だが本質的な積み上げが、山本投手の“常識を超えた進化”を支えました。

第1章 2025年WS連覇の全体像と、山本由伸投手の決定力

2025年のワールドシリーズは、第7戦(トロント)で延長11回、5-4。9回にミゲル・ロハスの同点弾、11回にウィル・スミスの決勝弾でドジャースが逆転、25年ぶりの連覇を果たしました。山本投手は前日に先発した中0日で、クライマックスの2回2/3を無失点で締める離れ業。シリーズMVPに輝き、日本中が歓喜しました。試合中にはベンチの飛び出しを伴う一幕もあり、緊張感極まる激闘でした。

ハイライト

・Game 7:9回に同点、11回に勝ち越し/延長11回で5-4

・山本:中0日リリーフで無失点、シリーズMVP

・“現代の王朝”としての地位を確立(近年3度目の頂点)

第2章 矢田修氏とは何者か ― “見えない力”で名投手を導いたトレーナー

野球の世界で「トレーナー」や「コンディショニングコーチ」というと、筋肉を鍛えたり、ケガを防ぐ人というイメージを持つ方が多いでしょう。

しかし、矢田修氏はそのどれとも違います。

彼は、「人間本来の動きを取り戻す」ことを主軸に、“体の再教育”を行う専門家なのです。

彼が扱うのは、重いバーベルでも、最新のマシンでもありません。

対象はもっと内側――重心、呼吸、姿勢、神経伝達、意識の方向性。つまり「目に見えない領域」を整える指導者です。

彼は言います。

「筋肉を鍛えるのではなく、“動かし方”を思い出すんです。」

山本由伸投手がプロ1年目の頃、投球フォームはすでに完成度が高かったと評されていました。

それでも矢田氏の目には、“出力と脱力のバランス”にまだ改善の余地が見えていたのです。

「このままではケガをする」「もっと伸びるのにブレーキがかかっている」。

そう直感した矢田氏は、山本投手に“体をゼロから作り直す”提案をします。

そして生まれたのが、後に「BCエクササイズ」と呼ばれる動作理論です。

この理論は、単なるストレッチでも筋トレでもなく、「呼吸と姿勢」を整えることで、筋肉・関節・神経を本来の協調状態へ戻す体系。

山本投手はその難解な動きを地道に繰り返し、ついに「力を抜いて速い球を投げる」という境地に到達しました。

矢田氏の活動は野球界にとどまりません。

陸上、サッカー、ラグビーなど、さまざまなアスリートが彼のもとを訪れます。

その理由は、「人の身体の真理を突いている」から。

どんなスポーツにも通じる“動作の共通言語”を持つ、稀有な指導者なのです。

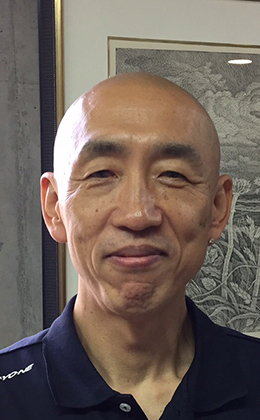

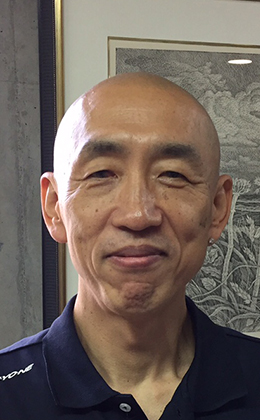

コラム:矢田 修氏 ― トレーニング指導の“本質”を見つめる人

プロフィール

- 氏名:矢田 修(やた おさむ)

- 生年・出身地:1959年・香川県出身

- 主な肩書き:

- 「キネティックフォーラム」代表

- 「矢田接骨院」院長

- “BCトータルバランスシステム”創案者

- 経歴ハイライト:

- 1980年代に接骨院を開業、その後10年以上にわたって身体機能・動作の研究と実践を重ねる。

- 2016年ごろに、若き投手 山本由伸 投手との出会いを機に、プロ野球レベルの身体づくりにも携わる。

このように、矢田修氏は「ただ鍛える」だけのトレーナーではなく、身体の“使い方”や“感覚”を再教育する専門家として知られています。

矢田修氏は、身体の構造と動作連鎖(キネティックチェーン)を研究し続けてきたトレーニングアドバイザーです。

一見するとトレーナーやストレングスコーチのように思われますが、その本質はまったく異なります。

彼は「筋肉を鍛える」のではなく、「人間本来の動きを取り戻す」ことを目的に指導を行っています。

大学・研究機関で身体運動学を学び、のちに独自のメソッドを体系化。

その経験をもとに、キネティックフォーラム(Kinetic Forum)という研究・教育グループを設立し、アスリートから一般人まで幅広い層に“身体の使い方教育”を広めています。

「筋肉を強くする前に、まず“動かし方”を思い出す」

― これは矢田氏がよく口にする言葉です。

彼の理論は、“体をどう動かすか”ではなく、“どのように立つか・呼吸するか・感じ取るか”という内面的な感覚を重視しています。

その考え方が山本由伸投手の投球フォーム改革と深く結びつき、やがて「脱力しても球が伸びる」投球の原型となりました。

指導方法を、もっと分かりやすく解説

矢田氏の指導は、一言で言えば「動かすための身体」ではなく「動ける身体を生む身体づくり」です。

器具や高負荷トレーニングはほとんど使いません。

代わりに行われるのは、呼吸・姿勢・重心・意識の微細な調整です。

まるで茶道や書道のように、「形の美しさの奥にある精神性」を整えるトレーニングとも言えます。

具体的には以下のような構成で成り立っています。

1)立つ・重心を整える

身体を“正しく立たせる”ことから始まります。足裏の荷重、膝・骨盤・胸郭・頭部の垂直関係などを丁寧に整えます。例えば「かかと・小趾球・母趾球」の3点荷重を意識して立つことで、軸がぶれにくくなり、無駄な筋緊張を起こさない身体の基盤を作ります。

2)呼吸と体幹の連動

立てた身体を維持しながら、今度は呼吸を整えます。矢田氏の理論では、吸気で胸郭を拡げ、吐気で腹圧・骨盤底を使う流れを作ることが重要です。これにより、体幹が安定し、「腕や脚だけで動く」のではなく「体幹と四肢が連動して動く」身体が育ちます。

3)脱力→連動→出力

ここで少し変わった発想が入ります。一般的なトレーニングでは「力を入れる」ことにフォーカスされがちですが、矢田氏は「まず脱力する」ことを重視します。脱力して、重力・反発・身体の自然な動きを“乗せる”ようにして、次いで力を出していく流れです。この“脱力→連動→出力”の順序が、長時間・高負荷でも身体が破綻しない投球・動作を支えています。

4)再現性・回復力を設計する

矢田氏の指導には、「疲労をためない」「フォームがくずれない」という設計が組み込まれています。つまり、勝負どころで“いつもの自分”を出せるように、環境・疲労・緊張状態の変化に影響されない身体システムをつくるのです。例えば、プロ野球選手において“中0日登板でも機能する”という極端な条件でも、身体が崩れずに投げられた背景にはこの設計がありました。

矢田氏のトレーニングは、脱力と集中を両立させるものです。

見た目には静かな動作でも、体の内側では呼吸と筋膜の波が美しく連動しており、それが「動作の滑らかさ」「再現性」「疲れにくさ」につながっています。

■現代の指導スタイル ― 「一人ひとりの身体OSを整える」

現在の矢田氏は、選手だけでなく、企業研修・リハビリ・教育現場など多方面で活動しています。

Zoomなどオンライン指導も取り入れ、「動作の哲学」を社会全体に広める試みも行っています。

彼が近年よく使う比喩があります。

「身体はスマートフォンのようなもの。

アプリ(筋力・技術)を増やす前に、OS(姿勢・呼吸・感覚)を更新しないと、動きが固まってしまう。」

この「OSのアップデート」という発想は、山本由伸投手のトレーニングだけでなく、

ゴルファーやマラソンランナー、さらにはリモートワークによる肩こり・姿勢不良を抱える人にも応用されています。

「整えることで鍛えられる」

この逆説こそ、矢田修メソッドの真髄といえるでしょう。

■読者へのメッセージ

矢田氏は常に穏やかに語ります。

「人の身体は、誰でも“いい動き”を知っている。

それを忘れているだけなんです。」

この一言に、すべてが凝縮されています。

トレーニングとは“上積み”ではなく“思い出すこと”。

それはスポーツだけでなく、日常を生きる私たちにも当てはまる哲学です。

例えば、朝に深呼吸をする。

デスクワーク中に背筋を伸ばす。

歩くときにかかとで地面を感じる。

その一つひとつが、矢田式の第一歩なのです。

🕊️まとめ

矢田修氏は、単なる指導者ではなく、身体と心を結ぶ“導き手”です。

彼の理論は「鍛える」の先にある「整える」という日本的な美意識に通じ、

山本由伸投手のような一流アスリートの成功の裏側に静かに息づいています。

“力みのない力”――それが、世界一の右腕を支えた知恵。

ホームページ・SNS・口コミなど情報紹介

🔗公式・関連リンク

- キネティックフォーラム公式サイト(理論・講習案内)

- 矢田接骨院の紹介ページ:「“なぜ痛くなったか”を探る原因療法」の説明あり。

- YouTube:矢田氏が指導する様子の動画あり(例えば、投手のジャベリックスロー使用場面) youtube.com

📣口コミ・評価の一部

- 「強さと可動性を同時にベースにしていて、そのトレーニングをしている時はずっと頭を床につけて奇妙な位置にある」― 海外メジャーリーガーのコメント。

- 「筋トレをしないのに身体が変わる」「正しく立つことから世界が変わる」― 解説メディア記事より。

- 少年野球チームで、月に1度指導を受けた子どもたちから「野球につながる多くのヒントを得られた」という保護者の声あり。

📝補足情報

- SNS(Twitter・Instagram)の個人アカウントは公式に確認されていないとの情報あり。

- 指導メソッド「BCトータルバランスシステム(BC Total Balance System)」は30年以上の蓄積データに基づき、400種類以上のエクササイズがあるとされます。

矢田修氏の指導法は、「鍛える」から「整える」へと、スポーツトレーニングの概念を大きく転換するものです。

- 立つことから始める

- 呼吸を使う

- 脱力→連動→出力の順で動く

- 再現性と回復力を身体設計に組み込む

これらの要素は、プロ野球の「最前線」で結果を出すだけでなく、ランナー、アマチュアスポーツ、

さらには日常生活の身体ケアとしても応用できます。

身体を“感じる”ことを始めると、次に“動ける”身体が育ち、やがて“疲れにくい”身体になっていくわけですね。

矢田氏が提示する「身体知(からだち)」という言葉の意味がここにあります。

出会いは2016年秋。山本由伸投手が高校を卒業し、オリックスに入団した頃でした。

その若者の投げる姿を見て、矢田氏は驚きます。

「センスの塊。でも、もったいない。」

当時の山本投手は、150km/hを超える速球を投げられる逸材。

しかし矢田氏には、そのフォームに「将来の限界」が見えていました。

「このまま筋力頼みで投げ続けたら、20代で肩を壊す」と。

矢田氏は率直に告げます。

「今の延長線上には本当の理想はない。

完全に作り直しましょう。」

普通なら、そんな助言を聞けば若い選手は戸惑います。

しかし、山本投手はわずか数秒の沈黙のあとで言いました。

「じゃあ、そうします。」

この瞬間、二人の「信頼の軸」が生まれたのです。

それから始まったのは、地味で孤独な日々。

鏡の前で“立つ”練習を繰り返し、呼吸を整え、歩行を観察し、腕を振るのではなく「体で投げる感覚」を探しました。

矢田氏は言います。

「結果を出すために“鍛える”のではなく、

“鍛えなくても結果が出る体”を作るのです。」

1日1時間、地味な基礎動作だけで終わることもあったそうです。

しかし、その地道な時間の積み重ねが、後の“無敵の右腕”を形作っていきました。

やがて山本投手は、どんなフォームでも同じ球質を再現できる「再現性の怪物」となり、MLBスカウトをうならせたのです。

第4章 BCエクササイズの核心 ― 「重心」「呼吸」「脱力」の三位一体

BCエクササイズとは、簡単に言うと 「身体を細胞レベル・動作レベルから整え、自然な動きと高い再現性を獲得するためのトレーニング&調整法」 のことです。

B Cエクササイズの Bはbio、Cはcell。

生きている身体を細胞レベルから改善を目指します。

具体的なポイントを挙げると、以下のようになります

- 「立つ」「呼吸する」「動く」という基礎動作を 正しい感覚・重心・連動の中で行うこと を出発点にしています。

- 脱力・力みのない身体運用を重視し、末端だけで動かすのではなく、 体幹・骨盤・胸郭をつないで動作を生み出す構造をつくります。

- その結果、鍛えることだけでは得られない「安定した動き」「疲れにくい身体」「動作の再現性」といった強みを発揮します。

- また、身体だけでなく「自律神経・生体リズム・自然界との調和」といった観点も取り入れており、単なるトレーニングではなく 身体を“整える”ためのシステム でもあります。

つまり、BCエクササイズは「筋量アップ」や「速さだけ」のためのメニューではなく、「身体を使いやすく・壊れにくく・継続できる状態に仕立てる」ための土台作りと言えます。

BCエクササイズの根幹にあるのは、「軸」「呼吸」「連動」という3つの要素です。

これらが噛み合ったとき、身体は最小限の力で最大限の出力を発揮します。

たとえば、一般的な筋トレでは「筋肉を収縮させること」が目的です。

しかしBC理論では、筋肉をどう“緩めながら出力するか”に焦点を当てます。

つまり、

「筋肉を使う」ではなく、「身体を使わせる」

という逆転の発想なのです。

山本投手が行っていた具体的な動きには、以下のような特徴があります。

| エクササイズ名 | 目的 | ポイント |

|---|---|---|

| 倒立バランス | 軸感覚を磨く | 手首ではなく体幹で支える感覚を習得 |

| ブリッジ動作 | 胸郭と骨盤の連動 | 背骨を1本ずつ動かす意識 |

| ジャベリックスロー | 全身の連動投動作 | 腕だけでなく脚・体幹で“投げる”感覚 |

| 呼吸連動スクワット | 呼吸と動作の一致 | 息を吐くリズムで動くこと |

山本投手の特徴的な「しなるフォーム」は、まさにこの脱力×連動の結果です。

矢田氏の理論では、「リラックスした瞬間に最も大きな力が出る」と考えます。

この“静の力”が、山本投手の投球に独特のリズムと伸びを生み出しています。

また、矢田氏は「呼吸」を特に重視します。

呼吸は姿勢と連動し、姿勢は動作を支配する。

つまり、呼吸が乱れるとフォームも崩れるという理屈です。

実際、山本投手は試合中でもゆっくりと深い呼吸を繰り返し、精神的にも安定した投球を見せます。

この「BC=Body Control」理論は、まさに現代スポーツの“脳と身体をつなぐ哲学”。

筋肉を鍛える時代から、“身体を使いこなす時代”へ――その転換点を示しているのです。

第5章 山本由伸投手が、“中0日”でも投げ切れた理由 ― 再現性と回復力の秘密

ワールドシリーズ第7戦、延長11回でドジャースが勝ち越したあの夜。

試合後、ファンの多くが驚いたのは「山本由伸、中0日登板」の文字でした。

前日に100球近く投げていた彼が、翌日に再びマウンドに立ち、2回2/3を無失点で切り抜けた――

常識的に考えれば、ありえないことです。

では、なぜ可能だったのか?

その答えは、「投げた瞬間に壊れない身体」にあります。

通常、投球動作では肩や肘に大きなストレスが集中します。

しかし山本投手は、全身の連動で力を分散させる投げ方を身につけていた。

つまり、一部の筋肉や関節に負担が集中しない「構造的分散」が成立していたのです。

さらに、矢田氏の指導では「疲労回復」すらもトレーニングの一部。

呼吸・姿勢・ストレッチを“整える行為”として行い、翌日には身体のリズムをリセットできる状態にする。

これが中0日でも動ける体の秘密でした。

山本投手のコメントも印象的です。

「投げた翌日でも、体の“芯”は疲れていない感覚がある。

表面だけが疲れて、中心は静かに燃えている。」

これはまさに、矢田式トレーニングの核心――

「中心が静かで、外だけが動く」状態の再現です。

そのため、山本投手のフォームは試合ごとに乱れません。

どの試合でも、リリースの位置がほぼ一定。

「再現性が高いフォーム」は、疲れにくく、壊れにくいフォームでもあるのです。

この考え方は、マラソンや長距離ランナーにも共通します。

全身を効率よく使い、疲労を一部にためない。

まさに、スポーツを超えた“身体哲学”といえるでしょう。

次の章(第6章以降)は、この「整える力」がどのように私たち一般人にも応用できるか、マラソン大会や日常生活の中でどう活かせるか――

という視点でさらに深掘りしていきます。

第6章 トレーニング要素と期待効果― 市民アスリートが真似できることとは

ここまで、一般化したトレーニング方法を提示しましたが、さらに「実践への手順」へ落とし込みます。

安全第一・無理は禁物の前提で、練習に入る前の10分”を“OS整備”に回すだけでも効果が違います。

ウォームアップ10分モデル

- 立位スキャン(90秒)

- 目線水平/顎軽く引く/肩甲帯を下げて首まわりを解放

- 足裏3点に均等荷重→左右差を3呼吸で微修正

- 呼吸セット(2分)

- 吸う:鼻で4拍→胸郭を360°に広げる意識

- 吐く:口で8拍→下腹部—骨盤底—肋骨をゆっくり連動

- 連動プレップ(3分)

- 骨盤の軽い回旋+腕振りを同期(“脱力→出力”の順序)

- 片脚バランス→接地の“間”を感じる

- 技術導入(4分)

- ピッチャー:ゆっくり投球動作の分解(踏み替え→体幹→腕)

- ランナー:スキップ→ドリル→接地の短縮(吐く拍で)

ポイント:どの競技でも「立位→呼吸→連動→技術」の順にOSからアプリへ上がっていく設計が有効です。

フォームが崩れたときの“戻し方”チェックリスト

- □ 顎が上がっていないか(首前面の緊張→呼吸浅く)

- □ 肩がすくんでいないか(腕主導→末端主導に陥る)

- □ 足底の内外エッジに偏っていないか(荷重の逃げ)

- □ 吐く拍が短くなっていないか(交感優位で力み)

- □ 連動が「骨盤→胸郭→腕」の順で起きているか

このチェックを30秒で済ませ、再度「立位→呼吸→一発ドリル」で復帰します。練習後は呼気長めのリカバリーを2〜3分設け、翌日の回復まで設計します。

| 要素 | 例ドリル | 効果 | 注意 |

|---|---|---|---|

| 立位再教育 | 足裏3点荷重→微調整呼吸3回 | 軸感覚/左右差軽減 | 膝をロックしない |

| 呼吸の質 | 4-8呼吸×5セット | 体幹安定×脱力 | めまい時は中止 |

| 連動パターン | 骨盤回旋+腕振り同期 | コマンド安定 | 腰を反らせない |

| 脱力→出力 | 軽いジャンプで弾性確認 | 疲労分散/球威維持 | 着地は静かに |

| 技術移行 | 分解→合成の段階練習 | 再現性向上 | 焦って合成しない |

一般読者にも実践しやすいのは、「息を長く吐く」ことと「立位を整える」ことの2点です。

これだけでも驚くほど肩と顔の余計な力が抜け、動作の質が一段階上がります。

第7章 “WS裏話”― 勝負所で、山本投手の身体はどう戦っていたのか

WS第7戦のクライマックス、延長11回で5-4。私たちはスコアと打球に目を奪われますが、マウンド上ではもっと静かな戦いが進行していました。

「いま、呼吸はどこで吸い、どこで吐くか」――山本由伸投手は、自身の内側のリズムをコントロールし続けていたのです。

マウンドの“内面的マネジメント”

- 捕手から球が戻る瞬間:一拍、視線を低く。足底の荷重を均す

- サイン決定:吸気で胸郭を広げ、投球前の“余白”をつくる

- セット完了:吐気で腹圧→骨盤→胸郭の順に同期

- 踏み込み:脱力した末端に体幹の出力を“乗せる”

- フォロースルー:残心。顎が上がらないよう静かにリセット

この一連は、相手打者や球場の熱狂には関係ありません。

自分のOSに沿った一連の“戻し儀式”で、どの球も同じ感覚で投げ込む。その結果が、制球の粘りと終盤の球威維持に直結しました。

中0日で機能する“二層構造の疲労観”とは

矢田式の面白い点は、疲労を「表層」と「中心」で分けて捉える視点です。

- 表層疲労:筋肉の張り・局所の違和感 → 呼吸・循環・ストレッチで排出

- 中心(芯)の静けさ:軸と呼吸が保たれていれば“燃え尽きない”

多くの投手は、表層疲労を中心疲労と同一視してしまいがちです。すると「全部つらい」感覚に陥り、フォームの再現性が落ちます。

山本投手は、表層の“ノイズ”を掃除しつつ、中心の静けさを守る術を身につけていました。

だからこそ、中0日でも“芯は変わらない身体”で戦えたのです。

相手の勢いを“吸収”する身体操作

第7戦の流れは、相手にも何度も傾きました。ここでカギになるのが「吸収と発散」。

- 相手の歓声・自軍のミス→吸収フェーズに入る(呼気を長く、顎を引く)

- サインが決まり、投じる直前→発散フェーズ(弾性を一瞬解放)

この二相性が、投球の間(ま)を生み、打者のタイミングから半拍ずらす効果をもたらします。

力でねじ伏せるのではなく、間合いで制す。これが終盤のゴロを増やす投球にも結びつきました。

第8章 マラソン本番で活かす「BCエクササイズ」──最後まで“ぶれない身体”をつくる方法

42.195kmという距離を走るマラソンでは、筋力やスタミナだけではなく、「フォームを保ち続ける再現性」こそが結果を分けます。

そこで注目されているのが、矢田修氏のBCエクササイズ(Body Control Exercise)を活用した「整える→動く→戻す」トレーニング法です。

この章では、レース直前・レース中・レース後の3段階に分けて、マラソン本番にBCエクササイズをどう取り入れるかを、実践的にご紹介します。

🌅 ① レース前日〜スタート前:「身体のOSを整える」

マラソン前日は、筋肉を鍛えるよりも「身体の基準を戻す日」です。

BCエクササイズの基本要素である 立位・呼吸・荷重感覚 を、10分ほどで整えます。

推奨メニュー(前日・当日朝)

| 時間 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 3分 | 足裏3点(母趾球・小趾球・踵)に均等荷重して立つ | 軸をリセット。左右差がある人は呼吸で調整。 |

| 3分 | 4-8呼吸(鼻で4拍吸い、口で8拍吐く) | 副交感神経を優位にし、心拍数を落ち着かせる。 |

| 4分 | 骨盤回旋×腕振り同期ドリル | 走行リズムをつくる準備。骨盤が主導で腕が追随。 |

これだけで、「重心の安定」「肩の脱力」「呼吸の深さ」がそろい、レース当日のスタートラインに立った時の“落ち着き”がまったく違ってきます。

矢田氏が言う「整えることで鍛えられる」とは、まさにこの状態を指します。

🏁 ② レース中:「力まないフォーム」と「呼吸の連動」

レース序盤で重要なのは、“楽な呼吸と連動したフォーム”を保つことです。

BCエクササイズの要点である 脱力→連動→出力 の流れを、意識的に使いましょう。

実践のポイント(走りながらできる意識)

- 肩甲骨を下げて鎖骨を前へ:上体が前に出て、腕振りがスムーズに。

- 呼気に合わせて脚を出す:「吐く」タイミングで足が前へ出ると、呼吸と動きが一体化し、リズムが安定します。

- 骨盤を“押し出す”意識:脚ではなく、骨盤の前傾角を小さく動かして推進。

- 着地は“静かに”:リバウンドジャンプのように、地面からの反発を使って弾性を保つ。

レース後半にフォームが崩れる人の多くは、「腕と脚がバラバラ」に動いています。

BCメソッドを実践しているランナーは、骨盤を中心に「腕と脚がシンクロ」しており、動きの再現性が高く疲労分散できるのが特徴です。

💬 ワンポイントメモ

30kmを過ぎても肩や首が固くならない人は、体幹主導の動作ができている証拠です。

フォームを直す意識より、「呼吸と骨盤を戻す」ほうが効果的です。

🌇 ③ ゴール後:「“戻す”ことで疲労を翌日に残さない」

走り終えたあとに最も大事なのは、「整えるためのクールダウン」です。

BCエクササイズでは、立つ→呼吸→歩行の3ステップで、身体を“リセット”します。

▪ 回復エクササイズ(ゴール後〜翌朝)

- 立位スキャン(1分)

→ 目線を水平にし、左右の荷重バランスを感じ取ります。 - 4-8呼吸×5セット(2分)

→ 呼気で副交感を優位にし、心拍・血圧・筋緊張をリセット。 - 骨盤回旋×腕振り(1分)

→ 走行後の肩こりや腰張りを軽減。 - 軽い歩行+静音着地(2分)

→ 地面の反力を利用しながら、筋膜の緊張を緩和。

レース後にこの5分間を取るだけで、翌日の脚の重さが格段に違います。

「回復もトレーニングのうち」と矢田氏が語るように、“戻す技術”こそが一流の証です。

💡 まとめ:「走る前に整え、走りながらつなぎ、走ったあとに戻す」

マラソンという長時間の競技は、身体の一部ではなく全身の協調運動です。

BCエクササイズをマラソンに取り入れることは、「筋トレ」ではなく「呼吸と動作の教育」を行うことに等しいのです。

Before(整える)→ Control(つなげる)→ Continue(走る)

これこそ、BCエクササイズが教える“走るための哲学”です。

整った姿勢、深い呼吸、力みのない連動。

それらを携えて走るマラソンは、記録だけでなく“心地よさ”までも変えてくれます。

第10章|マラソン本番で活かす BCエクササイズ〈超速図解〉

立つ→呼吸→連動の順に“整えてから走る”。パッと見で要点が分かる簡易HTMLです。

フロー図:Before → During → After

① スタート前(3+3+4分)

- 🦶 足裏3点に均等荷重(3分)

- 🫁 4-8呼吸×5セット(3分)

- 🔄 骨盤回旋×腕振り小(4分)

軸・呼吸・リズムを整えて“力まないスタート”へ。

② 走行中の意識

- 🫁 吐く拍で脚が前へ(呼吸と同期)

- 🦴 骨盤主導→腕が追随(全身連動)

- 🤫 静音着地で弾性を保つ

脱力→連動→出力の順序で後半もフォーム維持。

③ ゴール後 5分

- 🫁 4-8呼吸×5セット

- 🔄 骨盤回旋×腕振り

- 🚶 ゆる歩き+静音着地

“戻す技術”で回復を前倒し。翌日が楽になります。

要素 × ドリル × 効果(すぐ分かる表)

| 要素 | ドリル | 期待効果 | 注意 |

|---|---|---|---|

| 立位 | 足裏3点/左右差を3呼吸で微修正 | 軸の安定・肩の脱力 | 膝のロックNG |

| 呼吸 | 4-8呼吸×5〜8 | 副交感優位・心拍安定 | めまい時は中止 |

| 連動 | 骨盤回旋×腕振り同期 | フォーム再現性・省エネ | 腰反りNG |

| 出力 | 静音着地のリバウンド | 弾性活用・疲労分散 | 着地は静かに |

30秒リセット(崩れたら)

- 顎を軽く引き、目線水平 → 首の力みを抜く

- 肩を下げて鎖骨の余白 → 腕振りが軽くなる

- 足裏3点へ戻す → 荷重の偏りを修正

- 4-8呼吸で呼気を長めに → リズム回復

おわりに

この記事を通して見えてきたのは、「強くなること」と「整えること」は、まったく同じ意味であるという真実でした。

山本由伸投手を支えた矢田修氏の指導は、単なるトレーニングではなく、「身体という楽器を正しく調律すること」だったのです。

彼らのトレーニングの核心は、筋肉の量や力の強さではありません。

立つ・呼吸する・動く――この3つを、限りなく自然な状態に戻すことでした。

矢田氏の理論「BCエクササイズ」は、身体の奥深くに眠る“正しい使い方”を呼び覚ます手法であり、

それによって山本投手は、どんなプレッシャーの場面でも自分の「中心軸」を見失わなかったのです。

ワールドシリーズという極限の舞台で、何度もマウンドに立ちながら、

彼の動きがぶれなかったのは、筋力よりも、再現性を支える感覚を鍛えたからです。

足裏の3点で立ち、呼吸で心拍を整え、骨盤から動きをつなぐ――

それらの一連の流れは、試合の中で身体を“リセット”し続けるためのプログラムでもありました。

つまり、山本投手のすばらしい投球の裏にあったのは、

「筋肉」ではなく「感覚」、

「努力」ではなく「調和」、

そして「力」ではなく「整えた心身」だったのです。

このトレーニングの本質は、スポーツに限らず私たちの日常にも通じます。

身体を整え、呼吸を深め、焦らず動く。

それだけで、どんな状況でも自分のペースを取り戻せる。

山本由伸投手が世界の舞台で見せてくれたのは、“整うことの強さ”そのものでした。

ヒロ

ヒロ記事を書き終えて改めて思いました。

山本由伸投手の投球には、言葉では表せない“静けさの力”がありますね。あの安定感は、努力や根性だけではなく、自分の身体を信じる哲学から生まれたものでした。矢田修さんのような指導者が日本にいることは、本当に誇らしいことです。

私たちも日常の中で、まずは立ち方や呼吸から整えてみる――そこにヒントがあるような気がします。

ほんとにそうですね。山本投手って、投げる前の一呼吸がとても美しいんです。まるで波のように自然で、見ている人の心まで落ち着かせてくれる。あれが“整う力”なんだなぁって思いました。試合だけじゃなく、私たちの毎日にもこの“BCの考え方”を取り入れたいですよね。朝起きて、深呼吸して、自分の身体に“おはよう”って言う――そんな時間を持てたら、きっと1日が変わる気がします。

強さとは、静けさの中にある。

山本由伸投手が教えてくれたのは、“力を入れる勇気”ではなく、“力を抜く勇気”だったね。

これから走る人も、働く人も、挑戦する人も、きっとこの言葉が背中を押してくれるといいですね。

“整えば、前に進める”――山本投手の姿を思い出して、私たちもがんばりましょう!

コメント欄