はじめに

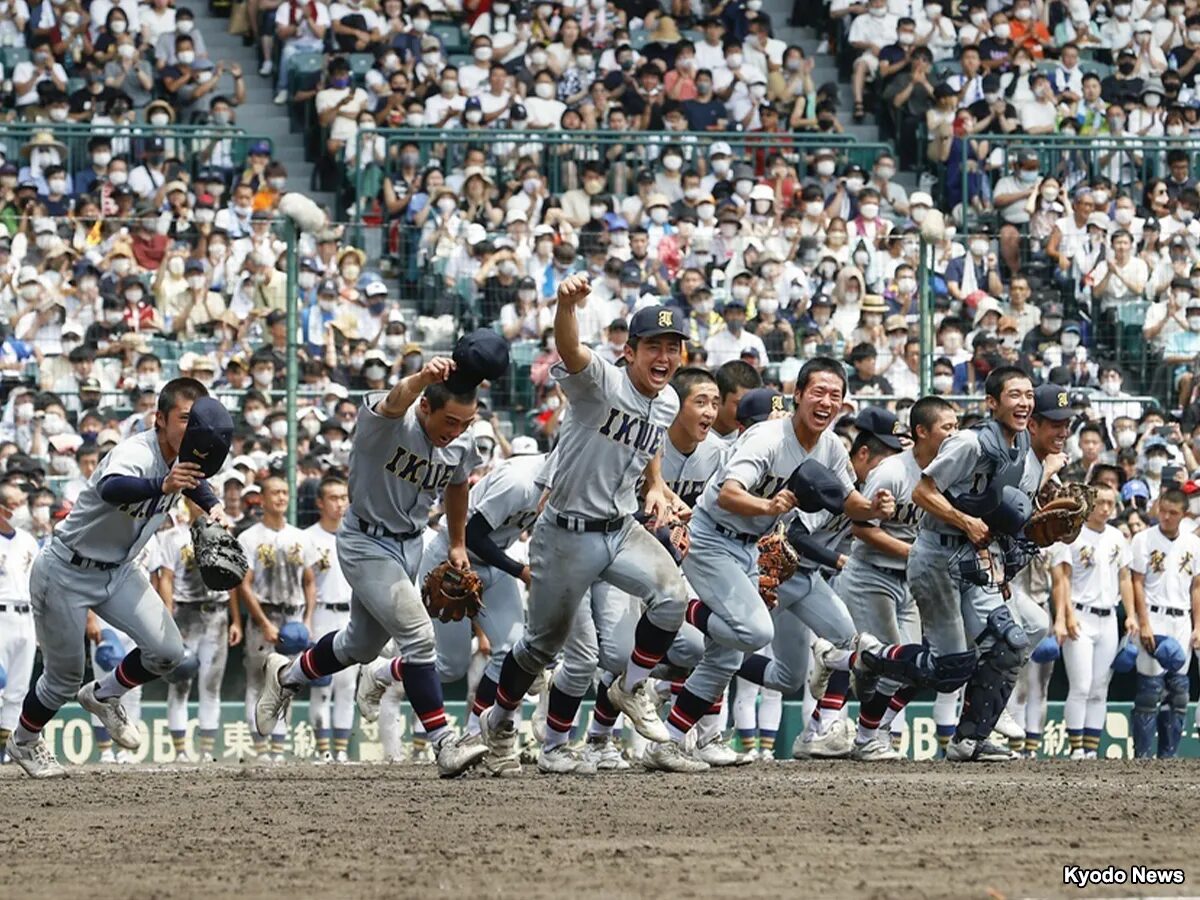

日本の夏といえば、誰もが思い浮かべるもののひとつに「高校野球」があります。特に全国高等学校野球選手権大会、いわゆる「夏の甲子園」は、100年以上の歴史を誇る国民的行事です。テレビの前で手に汗握って観戦したり、アルプススタンドで母校の応援歌を叫んだ経験を持つ人も多いでしょう。プロ野球とはまた違った、青春の輝きや一瞬のドラマが凝縮された世界――それが高校野球です。

なぜここまで人々を魅了するのでしょうか。理由は大きく分けていくつもあります。まず、「一発勝負」というトーナメント形式が、勝負の行方を最後の1球まで分からなくさせる緊張感を生み出します。さらに、そこにいる選手はすべて高校生。未完成だからこそ見せる「伸びしろ」や、チームメイトとともに流す汗と涙が、観客の心を強く揺さぶります。つまり、高校野球は単なるスポーツを超え、人生の縮図であり、日本人の心に深く刻まれた文化とも言えるのです。

このブログでは、日本の「高校野球のスゴさ」を5つの観点から掘り下げ、最後にその魅力がなぜ未来へと受け継がれていくのかをまとめます。読めばきっと「なるほど」と思える内容になるはずです。

【○○のスゴさ】シリーズ2作目。今回は日本の「高校野球」のスゴさについて、じっくり掘り下げました。どうぞご覧ください。

第1章 全国大会という舞台のスゴさ

解説

日本の高校野球を語るとき、真っ先に浮かぶのが「全国高等学校野球選手権大会」、すなわち「夏の甲子園」です。これは単なるスポーツ大会ではなく、日本の社会全体が注目し、数百万人の視聴者を引き寄せる“国民的イベント”と呼べる存在です。その規模はまさに圧倒的で、毎年全国約4000校の野球部が地方大会に挑み、そこから勝ち上がった代表校が兵庫県西宮市の甲子園球場に集います。甲子園の土を踏むことは、すべての高校球児にとって一生に一度の夢であり、またその瞬間は学校や地域にとっても誇りとなります。

この舞台の特別さは「歴史」と「一発勝負の緊張感」に支えられています。まず歴史。夏の大会は1915年に大阪・豊中球場で始まり、1924年からは甲子園球場が舞台となりました。以来100年以上、戦争や災害の時期を乗り越えながら続けられてきたこと自体が驚異的であり、日本文化に深く根付いた証です。そしてもうひとつは、一発勝負の緊張感。プロ野球のように長期シーズンを戦い抜くスタイルではなく、負ければ即敗退のトーナメント方式だからこそ、球児も観客も一球ごとに息を詰めて見守ります。この「一瞬にすべてを懸ける」姿勢が、甲子園を唯一無二の舞台にしているのです。

加えて、甲子園は単なるスポーツ競技を超えて「教育的価値」をも兼ね備えています。ここで培われる友情、努力、団結は、選手にとって一生の財産になりますし、観客やテレビ視聴者もそこから学びを得ます。まさに「日本の夏の風物詩」でありながら、「人生を映す舞台」でもあるのです。

全国大会のスゴさ ― 具体的展開

では、具体的に「全国大会という舞台」がどれほどスゴいのかを掘り下げていきましょう。

1. 出場までの狭き門

高校野球に参加する学校数は全国で約4000校。地方大会を勝ち抜くこと自体が並大抵のことではありません。たとえば東京都は東西2つに分かれてもなお200校近くが参加し、わずか1校だけが代表の座を手にします。大阪や神奈川など野球強豪地域では、毎試合がまさに「決勝戦級」の戦い。地方大会からして壮絶なサバイバルが繰り広げられているのです。

| 地域 | 参加校数(例) | 代表枠 | 甲子園出場確率 |

|---|---|---|---|

| 東東京 | 約130校 | 1 | 0.7% |

| 西東京 | 約120校 | 1 | 0.8% |

| 大阪 | 約170校 | 1 | 0.6% |

| 神奈川 | 約180校 | 1 | 0.5% |

| 全国合計 | 約4000校 | 49(地方大会数に準ずる) | 約1.2% |

つまり、甲子園に出場できる確率は わずか1%強。残りの99%のチームは夢半ばで涙を飲むことになります。だからこそ、甲子園の舞台に立つことそのものが「奇跡」と言えるのです。

⚾ 聖地・甲子園球場

⚾ 大観衆の前での試合

⚾ 一発勝負のスリル

⚾ 歴史と伝統の積み重ね

2. 聖地・甲子園球場の存在

甲子園球場は、高校野球にとって単なるグラウンドではなく「聖地」と呼ばれる存在です。プロ野球・阪神タイガースの本拠地でもあり、日本最大級の球場のひとつ。その歴史は1924年にまでさかのぼり、数多くの名勝負がここで繰り広げられてきました。

また、甲子園の土は特別な意味を持ちます。敗れた選手がマウンドの土を袋に入れて持ち帰る姿は、夏の風物詩として多くの人々の心に残ります。それは「悔しさ」だけでなく「努力の証」を持ち帰る儀式であり、人生の糧となるのです。

3. 大観衆の前での試合

甲子園球場は収容人数約5万人。大会中は連日大観衆が詰めかけ、テレビやネット配信を含めれば数百万人が試合を見守ります。17歳、18歳の少年たちがこれほどの大観衆の前でプレーする経験は、世界でも稀有です。ときには観客席の大声援に押されて実力以上の力を発揮する選手もいれば、緊張で本来の力を出せない選手もいます。その「人間らしさ」こそが、多くのドラマを生むのです。

4. 一発勝負のスリル

全国大会はすべてトーナメント方式で行われ、負ければ即敗退。引き分け再試合や延長戦などがあるものの、基本的には「1試合が運命を決める」。このスリル感は他の大会にはない特徴です。観客も「最後まで何が起こるかわからない」展開に魅了され、手に汗を握ります。たとえば、最終回2アウトからの逆転劇や、延長戦の末のサヨナラ勝ち――これらは高校野球ならではの名場面として語り継がれています。

5. 歴史と伝統が積み重なる舞台

甲子園大会は100年以上続いてきた歴史を誇ります。昭和、平成、令和と時代が移り変わっても、球児の夢は変わりません。戦時中には中断した時期もありましたが、戦後すぐに再開され、国民の希望の象徴となりました。いまでは高校野球は「日本の夏の象徴」となり、朝日新聞社やNHKが全国放送で取り上げることで、老若男女問わず誰もが楽しめる行事となっています。

6. 国民的イベントとしての広がり

甲子園の試合は、単に野球ファンだけでなく、多くの一般の人々を惹きつけます。普段野球を見ない人であっても、夏の甲子園だけはテレビをつけて応援する、という家庭は少なくありません。そこには「誰もが共感できる青春ドラマ」があるからです。だからこそ、日本全国がひとつになって球児たちのプレーを見守るのです。

第1章まとめ

「全国大会という舞台のスゴさ」は、

- 出場までの狭き門

- 聖地・甲子園球場の象徴性

- 大観衆と全国中継

- 一発勝負のスリル

- 歴史と伝統

- 国民的行事としての広がり

これらが重なり合って形づくられています。

つまり、甲子園は「スポーツ大会」であると同時に、日本人の心に深く刻まれた「文化」であり「社会現象」なのです。

第2章 応援文化のスゴさ

解説

高校野球は「選手+応援」が一体となるスポーツ。

- 吹奏楽部の演奏 🎺

- チアリーダーのパフォーマンス 💃

- OBや地域住民まで巻き込む大応援団 👏

応援スタンドから流れる「アフリカン・シンフォニー」「狙い撃ち」は、もはや夏の風物詩です。

高校野球を唯一無二の存在にしているもののひとつに、「応援文化」があります。選手がグラウンドで戦っているとき、スタンドでは吹奏楽部、チアリーダー、在校生、OB、保護者、地域住民が一体となって応援を繰り広げます。この「学校対学校」の戦いを支える応援の熱気は、プロ野球や他のスポーツとは異なる大きな魅力です。

特に注目されるのは吹奏楽による応援です。野球の試合で大音量のブラスバンドが流行歌や応援歌を奏でる風景は、日本の高校野球ならではの特色と言えるでしょう。「アフリカン・シンフォニー」や「狙い撃ち」といった定番曲から、近年では流行したアニメやアイドルソングまでが取り入れられ、球場全体を盛り上げます。応援曲が流れると観客が一斉に手拍子や声援を送り、球場はひとつの大きなステージと化します。

さらに、高校野球の応援は「地域文化」とも結びついています。選手が甲子園に出場するとなると、地元の新聞や商店街が横断幕を掲げ、地域全体が「わが町の代表」を応援します。都会の高校であっても、応援バスが組織され、数千人単位の大応援団が甲子園に駆けつけることも珍しくありません。

応援団の姿は「勝者への喝采」だけでなく「敗者への敬意」を示すものでもあります。試合終了後、勝った学校が校歌を歌っている間、敗れた学校の応援団も最後まで立ち上がり、選手を見送る姿は日本人の心を強く打ちます。スポーツマンシップと学校文化が融合したこの応援文化こそが、高校野球をさらに輝かせる大きな要素なのです。

応援文化のスゴさ ― 具体的展開

1. 吹奏楽と応援歌の進化

高校野球の応援を象徴するのが「吹奏楽」です。各校の吹奏楽部は、甲子園に合わせて数か月前から練習を重ねます。演奏曲は代々受け継がれてきた応援歌だけでなく、その年の流行を取り入れた曲も多く、観客にとっても耳なじみのあるメロディが響き渡ります。

代表的な応援曲には以下のようなものがあります。

| 曲名 | 特徴 | 使用例 |

|---|---|---|

| アフリカン・シンフォニー | 力強いリズムで球場全体が揺れる | 多くの強豪校が採用 |

| 狙い撃ち | 盛り上がり必至の定番 | チャンス時に頻用 |

| サウスポー | 明るいテンポで観客も手拍子 | チアと合わせることが多い |

| ジャンボリミッキー | 子供から大人までノリやすい | 近年人気急上昇 |

| アニメソング(鬼滅の刃、ONE PIECEなど) | 若い世代に親しみやすい | 試合を華やかに演出 |

これらの応援曲は、単なるBGMにとどまらず、試合の雰囲気を一気に変える力を持っています。流れる音楽によってスタンドの熱気が高まり、選手の集中力を後押しします。

2. チアリーダーと応援団の存在

応援席を彩るもう一つの存在がチアリーダーや応援団です。彼らはスタンドの最前列で演技や掛け声をリードし、観客の声援をひとつにまとめます。夏の炎天下のなかでも休むことなく声を出し続け、全身で選手を鼓舞します。

高校によっては応援団長を中心に伝統的なスタイルを持ち、独自の掛け声や動きを継承しているところもあります。これも「学校文化」として地域に根付いており、見る人々にとっては感動的な光景となります。

3. 地域の誇りと結束

甲子園に出場することは、選手だけでなく「地域全体の誇り」となります。地元の商店街には応援ポスターや横断幕が掲げられ、バスや電車には「祝・甲子園出場」の広告が並びます。地方新聞も連日代表校の特集を組み、住民はテレビやラジオで試合を見守ります。

この「地域総出の応援」は、高校野球が単なる学校対抗戦を超えた「地域の代表戦」であることを示しています。地方都市では特に、この盛り上がりはお祭りに匹敵するほどです。

4. 勝敗を超えるスポーツマンシップ

高校野球の応援文化の美しさは、勝敗を超えた瞬間に表れます。試合終了後、勝利校の校歌が流れる際、敗れた学校の応援団が涙を流しながらもスタンドに立ち続け、最後まで拍手を送ります。また、勝ったチームの応援団が相手校に向けて労いの声をかけることもあります。この姿は、日本人の「相手を敬う心」の象徴とも言えるでしょう。

5. SNS時代の新しい応援スタイル

近年では、SNSの普及によって応援の形も変わりつつあります。球場に来られないOBや地域の人々が、TwitterやInstagramで「がんばれ○○高校!」とハッシュタグをつけて投稿し、全国の人々と気持ちを共有します。こうした応援はリアルタイムで選手や学校に届き、励みとなります。

また、ネット配信による試合中継が普及したことで、海外からでも母校を応援できるようになりました。これにより、高校野球は「地域の枠」を超えて、世界中の人々とつながるイベントになりつつあります。

第2章まとめ

高校野球の応援文化は、

- 吹奏楽によるダイナミックな演奏

- チアリーダーや応援団による熱気あふれるパフォーマンス

- 地域社会を巻き込んだ盛り上がり

- 勝敗を超えたスポーツマンシップ

- SNSによる新しい応援スタイル

これらが融合することで成り立っています。

つまり、高校野球は「選手が戦う場」であると同時に、「地域と観客が一体となる舞台」でもあるのです。この応援文化があるからこそ、高校野球は他のスポーツを超えた特別な存在となり、人々を魅了し続けているのです。

第3章 選手のひたむきさのスゴさ

解説

高校野球の魅力を最も強く感じさせるのが、「選手のひたむきさ」です。プロ野球や大学野球と比べると、技術的には未熟さも残ります。しかし、それを補って余りある「全力プレー」と「一瞬にすべてを懸ける姿勢」が観客の胸を打つのです。

選手は決して「勝つこと」だけを目的にしているのではありません。彼らは、限られた高校3年間という短い時間のなかで、自分自身と向き合い、仲間と絆を深め、野球に情熱を注ぎます。練習で磨き上げた技術を試合で存分に発揮できるかどうかは分かりません。緊張で手が震えるかもしれないし、思わぬミスで敗戦を招くこともあります。しかし、だからこそ、成功したときの歓喜も、失敗したときの涙も、見る者の心に強烈な印象を残すのです。

また、高校野球の選手は、華やかな舞台に立つ一方で、普段は普通の高校生でもあります。授業を受け、試験を乗り越え、文化祭や体育祭にも参加しながら、毎日の練習に取り組む。彼らの姿には「学生らしさ」と「アスリートらしさ」が同居しています。この二面性が、観客にとって強い共感を呼ぶのです。

まさに、高校野球は「努力」「涙」「笑顔」のすべてが詰まった青春の結晶であり、その純粋さと全力さが、多くの人に感動を届けているのです。

選手のひたむきさ ― 具体的展開

高校野球を語るうえで欠かせないのが、選手のひたむきさ。

- 限られた「3年間の集大成」

- 涙と笑顔のコントラスト

- 仲間との強固な絆

- 毎日の努力の積み重ね

⚾ 涙に価値がある

敗者の涙、勝者の笑顔。どちらも本気だからこそ尊い。

⚾ 夢を追う姿

プロを目指す者、仲間と最後まで戦うことを夢とする者。夢の形は違っても、全力で挑む姿が人々を感動させます。

1. 3年間の集大成としての試合

高校野球は「高校3年間」という限られた時間の中で挑むからこそ、特別な意味を持ちます。1年生の春に入部してからわずか数十か月。入学当初はバットを持つのもおぼつかなかった選手が、3年生の夏には甲子園のマウンドや打席に立ち、全国中継で名前を呼ばれる。その成長の軌跡自体が、すでにドラマなのです。

さらに、3年生にとっては「最後の夏」が文字通りの集大成となります。勝てば夢の甲子園、負ければそこで引退。この背水の陣に挑む選手たちの姿勢は、見る者の心を震わせます。

2. 涙と笑顔のコントラスト

高校野球を観戦していると、必ず目にするのが「涙」です。勝利の涙、敗北の涙、努力が報われた瞬間の涙。どの涙も偽りのない「本気の証」です。

試合後のグラウンドで泣き崩れる選手たちと、歓喜の声を上げて抱き合う選手たち。そのコントラストこそが高校野球の醍醐味です。そして観客は、勝者にも敗者にも同じように胸を打たれるのです。

特に敗者の涙には多くの意味が込められています。「自分の力が足りなかった悔しさ」「仲間と過ごした日々の終わり」「もうこのユニフォームを着て戦えない切なさ」。それらが混ざり合った涙は、観る者の心を揺さぶり、「青春の尊さ」を改めて感じさせてくれます。

3. チームメイトとの絆

高校野球は個人の技術を競う場ではなく、チームとして戦う競技です。ピッチャーが打たれれば野手が守り、打線が沈めば投手が踏ん張る。お互いが信頼し合い、助け合うことで成り立っています。

寮生活を送りながら朝から晩までともに過ごす選手たちは、まさに「家族以上の存在」になります。グラウンド外でも励まし合い、ときにはぶつかり合いながら築いた絆は、卒業後も消えることはありません。甲子園に出場できなくても、彼らが得た仲間とのつながりは一生の宝物となります。

4. 努力の積み重ね

高校野球の舞台に立つまでには、想像を絶する努力があります。朝練で太陽が昇る前からランニングをし、授業を終えた後は夕方から夜遅くまで練習を重ねる。休日もグラウンドで汗を流し、筋力トレーニングやフォーム改善に励みます。

そして努力の成果が一瞬にして結果として現れるのが、野球の試合です。打てるか打てないか、抑えられるか打たれるか。数年間の努力が一球で左右される過酷さこそが、高校野球の美しさでもあります。

5. 夢を追う姿勢

高校野球の選手たちは、それぞれの夢を胸に抱いています。甲子園優勝を目指す者、プロ入りを夢見る者、野球を通じて大学進学を目指す者。そして何より、仲間と最後まで戦い抜くことを夢とする者。夢の形は違っても、そのために全力を尽くす姿勢が共通しています。

夢に向かって全力で挑む姿は、多くの人に「自分も頑張ろう」と思わせる力を持っています。だからこそ、観客は彼らを応援し、涙し、拍手を送るのです。

6. プロにはない「青春の匂い」

プロ野球では勝敗や成績がすべてです。しかし高校野球では、それだけではありません。仲間との日常、試合に臨む緊張、敗北の悔しさ――すべてが「青春の一部」として語り継がれます。

だからこそ、観客は「結果以上の感動」を高校野球に見出します。未熟だからこそ生まれるドラマ。全力だからこそ生まれる感動。それが「ひたむきさのスゴさ」です。

第3章まとめ

高校野球の選手たちのひたむきさは、

- 限られた3年間にすべてを懸ける姿勢

- 涙と笑顔が交錯する青春のドラマ

- 仲間と築いた強固な絆

- 毎日の努力の積み重ね

- 夢を追い続ける姿勢

- プロにはない「未熟さの美しさ」

これらの要素から成り立っています。

つまり、高校野球は「技術を超えた心のスポーツ」であり、選手のひたむきさそのものが、人々を惹きつけてやまないのです。

第4章 名勝負とドラマのスゴさ

解説

高校野球の歴史は「名勝負」と「ドラマ」の連続です。

1回戦から決勝戦まで、どの試合にも人生を懸けた球児たちの物語が詰まっています。特に「負ければ終わり」のトーナメント形式だからこそ、勝敗の重みは計り知れません。最後の1球、最後のスイング、最後の走塁――その一瞬の選択が、チームの運命を決定づけるのです。

観客や視聴者が心を打たれるのは、単なる勝ち負けではなく、そこに込められた「人間ドラマ」です。大逆転、延長戦の死闘、エースの涙、控え選手の一打、さらには敗戦後の姿にさえも、見る者は深い感動を覚えます。

日本全国の人々がテレビの前で息を呑み、数十年経っても「あの試合は忘れられない」と語り続ける。こうした「名勝負」と「ドラマ」が積み重なり、高校野球は文化として根付いてきたのです。

名勝負とドラマ ― 具体的展開

1. 歴史に残る名勝負

高校野球には数え切れないほどの名試合があります。その中から特に語り継がれるものをいくつか紹介します。

- 1998年 夏の甲子園 準々決勝 横浜 vs PL学園

松坂大輔投手が延長17回を一人で投げ抜き、250球を投げきった伝説の試合。延長戦での粘りと、最後まで気迫を失わなかった姿は「平成の怪物」と呼ばれる原点となりました。 - 2006年 夏の決勝 早稲田実業 vs 駒大苫小牧

田中将大投手と斎藤佑樹投手の投げ合い。引き分け再試合となり、2日間にわたって死闘が繰り広げられました。全国で視聴率30%を超えるほどの注目を集め、社会現象を巻き起こしました。 - 2018年 夏の決勝 大阪桐蔭 vs 金足農業

スター選手揃いの大阪桐蔭に、地方公立校・金足農業が挑んだ一戦。吉田輝星投手が1人で投げ抜き、秋田旋風を巻き起こしました。「雑草魂」や「公立校の意地」が全国に感動を広げた試合です。

こうした試合は単なる結果以上に、「時代を象徴する物語」として語り継がれています。

2. 延長戦の死闘が生むドラマ

高校野球では延長戦が珍しくありません。両チームが一歩も譲らず、延長10回、15回、さらにはタイブレークで決着がつく試合は、観客にとっても選手にとっても忘れられない瞬間となります。

延長戦の最大の魅力は「気力と気力のぶつかり合い」です。体力的には限界に達しても、「仲間のため」「ここで終われない」という思いが選手を動かします。マウンドに立つエースの汗と涙、打席に立つ打者の必死の表情――これこそが名勝負を生む原動力なのです。

3. 控え選手が主役になる瞬間

高校野球のドラマは、必ずしもスター選手だけが生むものではありません。ときにベンチで出番を待っていた控え選手が、試合を決定づける一打を放つこともあります。

例えば、地方大会決勝で代打として送り出された3年生が放った逆転ホームラン。その一瞬の輝きのために、何百時間もバットを振ってきた努力が報われたのです。観客は「報われる努力」を目撃し、感動を共有します。

4. 負けたチームの美学

高校野球において、敗者は決して「負け犬」ではありません。むしろ、敗れたチームが見せる涙や悔しさ、仲間への感謝の言葉こそが、観客の胸を打ちます。

試合後に整列し、相手チームに深々と頭を下げる姿。グラウンドの土をそっと持ち帰る姿。ベンチで泣き崩れる仲間を抱きしめる姿。それらはすべて「青春の尊さ」を物語っています。勝利と同じくらい、敗北の姿が美しく心に残るのです。

5. スター誕生の瞬間

甲子園は数多くのスター選手を世に送り出してきました。松井秀喜(星稜)、松坂大輔(横浜)、田中将大(駒大苫小牧)、大谷翔平(花巻東)――いずれも甲子園での活躍が全国区の知名度を生み、プロ野球やメジャーリーグへの道につながりました。

彼らの存在は、夢を追う全国の球児にとって大きな希望となります。「自分もあの舞台に立ちたい」「いつかプロになりたい」――その夢が、高校野球の未来をさらに輝かせるのです。

6. メディアとSNSが作るドラマ

かつてはテレビや新聞だけが高校野球を伝える手段でしたが、今はSNSやYouTubeで名場面が瞬時に拡散されます。ファインプレーや感動のシーンは数時間で何百万回も再生され、全国どころか世界中の人々に共有されます。

たとえば、泣きながら仲間を抱きしめるキャプテンの姿や、アルプススタンドで最後まで応援を続ける吹奏楽部の映像。これらが「高校野球の魅力」を可視化し、より多くの人々に感動を広げています。

第4章まとめ

高校野球の「名勝負とドラマのスゴさ」は、

- 歴史に残る名試合

- 延長戦の死闘

- 控え選手の一瞬の輝き

- 敗者の美学

- スター誕生の瞬間

- メディアとSNSの拡散力

これらが絡み合うことで生まれます。

つまり、高校野球は単なる「勝敗の競技」ではなく、「人間の生き様を描く舞台」 なのです。だからこそ、多くの人々が心を奪われ、世代を超えて語り継がれるのです。

第5章 未来への影響のスゴさ

解説

高校野球は、単に「青春の一ページ」として終わるものではありません。その経験は、選手個人にとっても、学校や地域社会にとっても、さらには日本のスポーツ文化全体にとっても、長期的な影響を与えるものです。

まず、甲子園での経験は選手たちに大きな成長をもたらします。勝利の喜びも敗北の悔しさも、彼らの人生観や価値観を形成し、社会に出てからも糧となります。プロ野球やメジャーリーグへ羽ばたく選手も多いですが、それ以上に、野球を通じて学んだ努力や仲間との絆を日常生活や仕事に活かす人々が全国にいます。

また、高校野球は「教育の一環」としても高い意義を持っています。規律、忍耐、協調性を学び、地域社会との結びつきの中で成長する。これはまさに「人を育てる場」と言えるでしょう。さらに、甲子園で活躍した選手が地域のヒーローとなり、次世代の子供たちに夢を与えるという好循環も生まれています。

つまり、高校野球は「今を戦う」だけではなく、「未来を創る」存在なのです。

未来への影響 ― 具体的展開

高校野球の影響は未来へと続きます。

- プロ野球・MLBへの登竜門

松井秀喜、田中将大、大谷翔平…みな高校野球から羽ばたいた。 - 教育的価値

忍耐・協調・責任感を学ぶ「人間形成の場」。 - 地域社会への波及効果

甲子園出場は「町の誇り」となり、地元経済や観光にも影響。 - 文化の継承

親から子へ「名勝負の記憶」が語り継がれ、世代を超えた共通体験となる。

1. プロ野球・メジャーリーグへの登竜門

高校野球は、日本のプロ野球やメジャーリーグに直結する存在です。ドラフト会議では毎年、甲子園で活躍した選手が注目されます。松井秀喜、松坂大輔、田中将大、大谷翔平――いずれも甲子園でのプレーが全国区の知名度を生み、プロ入り後の大活躍へとつながりました。

彼らの成功体験は、後輩たちの大きな目標となります。「自分も甲子園に立ちたい」「プロの舞台に進みたい」という夢を抱くことで、多くの球児が練習に励み、日本の野球レベル全体が引き上げられているのです。

2. 野球人口の拡大と地域への波及効果

甲子園での活躍は、地域の子供たちに強い影響を与えます。「あの先輩のようになりたい」という憧れが、少年野球への参加意欲を高め、地域のスポーツ人口拡大につながるのです。

また、甲子園に出場した学校や地域は全国的に注目され、観光や地域経済への効果も生まれます。特に地方の公立校が活躍すると、「町全体の誇り」として盛り上がり、地域全体が活気づくのです。

3. 教育的価値 ― 人間形成の場

高校野球の大きな意義は、「人間形成の場」であることです。選手たちは、厳しい練習や試合を通じて、忍耐力、規律、協調性、責任感を学びます。勝っても負けても、そこから得られる学びは計り知れません。

社会に出たとき、「あのときの経験があったから頑張れた」と語る元球児は多くいます。つまり、高校野球は単なるスポーツ活動ではなく、「社会で生きる力」を育む教育的役割を担っているのです。

4. 観客・社会への影響

高校野球が影響を与えるのは選手だけではありません。観客や社会全体も、高校野球から多くのものを学びます。テレビの前で選手の姿を見て「自分も頑張ろう」と思う人は数え切れません。努力や友情、夢を追い続ける姿勢は、社会人や学生にとっての「生きるヒント」となるのです。

また、試合を通じて育まれる「スポーツマンシップ」や「相手を尊重する心」は、社会全体の価値観にも良い影響を与えます。

5. 文化の継承 ― 世代を超える物語

高校野球は世代を超えて語り継がれます。親が見た名試合を子供に語り、その子供がまた次の世代に伝える。まるで家族の思い出のように、甲子園の記憶は継承されていきます。

特に夏の甲子園は「日本の夏の風物詩」として定着しており、盆休みに家族で観戦する人も多いです。この習慣そのものが、日本の文化として根付いているのです。

6. グローバル化の時代における高校野球

近年では、甲子園出身の選手が海外でも活躍するようになり、高校野球は世界的にも注目されています。大谷翔平がMLBで活躍する姿は、日本の高校野球の育成力を世界に示しています。また、留学生が甲子園でプレーする事例も増えており、高校野球は国際的な舞台へと進化しつつあります。

第5章まとめ

高校野球の「未来への影響のスゴさ」は、

- プロ野球・MLBへの登竜門

- 地域社会や野球人口の拡大

- 教育的価値と人間形成

- 観客や社会全体への学び

- 文化としての継承

- 世界に広がる影響力

これらの要素から成り立っています。

つまり、高校野球は「今を輝かせる舞台」であると同時に、「未来を育む力」を持つ存在なのです。

おわりに

高校野球の魅力を永遠に語り継ぐために

日本の夏を彩る「高校野球」。その舞台は、単なるスポーツの大会ではありません。そこには青春のきらめき、努力の尊さ、仲間との絆、そして敗北の涙までもが織り込まれ、ひとつの大きな「人生の物語」として私たちの心に刻まれます。

これまで本記事では、全国大会という舞台のスゴさ、応援文化のスゴさ、選手のひたむきさのスゴさ、名勝負とドラマのスゴさ、未来への影響のスゴさ――この5つの視点から、高校野球がなぜここまで日本人を惹きつけるのかを掘り下げてきました。最後に、「おわりに」として、高校野球の魅力を改めて整理し、それが未来永劫、日本を魅了し続ける理由を綴っていきます。

1. 勝敗を超えた「人間ドラマ」の価値

高校野球が人々の心を揺さぶるのは、勝った負けただけの世界ではないからです。そこにあるのは、選手一人ひとりの努力の軌跡と、その集大成が凝縮された瞬間です。

たとえば、強豪校のエースが最後の夏に涙を流す姿。無名の選手が代打で一打を放ち、チームを勝利に導く瞬間。応援席で必死に声を枯らし続けた吹奏楽部員の姿。すべてがひとつの物語として輝き、人々の心を打ちます。

その物語は「誰もが共感できるもの」だからこそ強いのです。野球経験がない人でも、「夢を追う姿」「努力が報われる瞬間」「悔し涙の尊さ」に心を動かされます。高校野球は、私たちに「人間として大切なもの」を映し出してくれる鏡のような存在なのです。

2. 地域と社会を結びつける力

高校野球は学校や選手だけでなく、地域社会全体を巻き込むイベントでもあります。甲子園に出場すれば、地元はまるでお祭りのような熱気に包まれます。商店街には応援ポスターが掲げられ、地元紙は連日大きな記事で報じ、住民はまるで自分たちの子どもを応援するような気持ちで試合を見守ります。

この「地域の誇り」としての役割は、高校野球ならではの特色です。地方の公立校が甲子園で快進撃を見せたとき、地域の人々がどれほど誇らしく感じるか――それは経済的な効果を超え、心の豊かさにつながっています。

つまり、高校野球は「スポーツ」であると同時に「地域を結ぶ絆」でもあるのです。

3. 未来を育む教育的価値

高校野球の最大の意義は、やはり「教育的価値」にあります。選手たちは3年間の厳しい練習を通じて、忍耐力、規律、責任感、協調性を学びます。それは野球という枠を超えて、社会で生きるうえでの基盤となります。

また、試合を観戦する人々も学びを得ます。最後まで諦めない姿勢、仲間を信じて戦う姿、敗れても相手を称える姿――これらは、社会における礼儀や人間性の大切さを再確認させてくれます。

つまり、高校野球は「人を育てる場」であり、その教育的価値は世代を超えて伝えられていくのです。

4. 名勝負の記憶が未来を照らす

人々は高校野球の名勝負を語り継ぎます。「松坂大輔が投げ抜いた延長17回」「田中将大と斎藤佑樹の死闘」「金足農業の快進撃」――これらの記憶は、ただのスポーツの記録ではなく、日本人全体の共有財産です。

そして、過去の名勝負は未来の球児たちの憧れとなります。「あの先輩のようになりたい」と思う気持ちが、練習に向かう原動力となり、新しい名勝負を生み出します。こうして高校野球は、過去と未来をつなぐ「物語のリレー」として続いていくのです。

5. 世代を超えて愛される文化

夏になると、老若男女を問わず、多くの人が甲子園を見ます。お盆で帰省した家族がテレビの前で観戦し、祖父母が「昔は○○高校が強かった」と語り、子どもが「自分も野球をやりたい」と目を輝かせる。そんな光景は全国各地で繰り広げられています。

高校野球は「世代を超える文化」として、日本の生活に溶け込んでいます。だからこそ、「永遠に愛されるスポーツ」と言えるのです。

6. 高校野球が教えてくれるもの

高校野球が私たちに教えてくれるのは、勝利の美しさだけではありません。

- 努力が必ずしも報われるわけではない現実

- しかし努力を続けることの尊さ

- 仲間とともに夢を追うことの喜び

- 敗北から立ち上がる強さ

これらは、人生そのものに通じる大切な教訓です。だからこそ、私たちは毎年夏になると高校野球を見つめ、「自分も頑張ろう」と思えるのです。

結びに ― 永遠の魅力としての高校野球

高校野球はこれからも日本を魅了し続けるでしょう。時代が変わり、テクノロジーが進化しても、球児たちがグラウンドで汗を流し、全力で戦う姿は変わりません。その姿こそが、日本人の心を打ち続けるのです。

最後に、この記事を読んでくださった皆さんへ。ここまでお付き合いいただき、本当にありがとうございます。もし少しでも高校野球の魅力を感じ、「来年の夏は観てみようかな」と思っていただけたなら、それ以上の喜びはありません。

高校野球は、青春の輝きそのものです。選手たちの姿に勇気をもらい、感動を共有し、未来を信じる力を得ることができる――それが「高校野球のスゴさ」なのです。

どうか、この魅力がこれからも永遠に受け継がれていきますように。

コメント欄